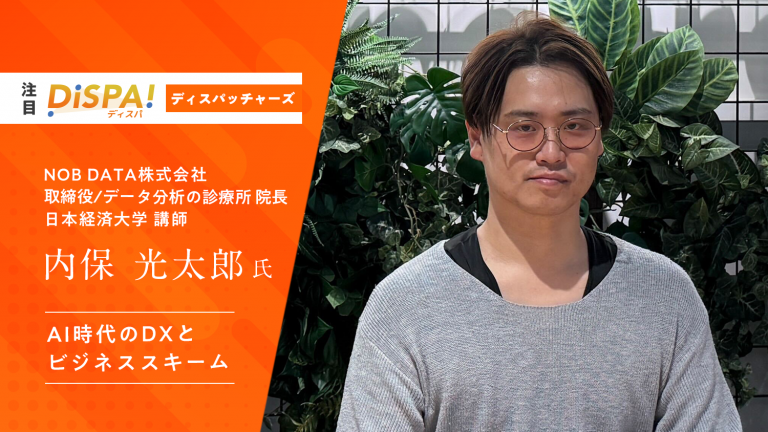

人材紹介業界でもDX化への取り組みが加速する中、「システム導入すればDXができる」という思考に陥る企業は少なくありません。しかし「業務整理を抜きにしたシステム導入は失敗のもと」と指摘するのは、NOB DATA株式会社(以下、NOB DATA)の役員でデータサイエンティストの内保 光太郎氏です。

一方で内保氏は、DXやAI活用を単なる効率化にとどめるのではなく、ビジネススキームを変える契機と捉えています。

「技術は人間のためにあるものです」と語る内保氏に、なぜDXは失敗しやすいのか、生成AIは人材紹介業をどのように変えるのか、そしてAIと人の共生はどのように実現されるのかを伺いました。

AI専門家が語る、社会で求められる人材とは

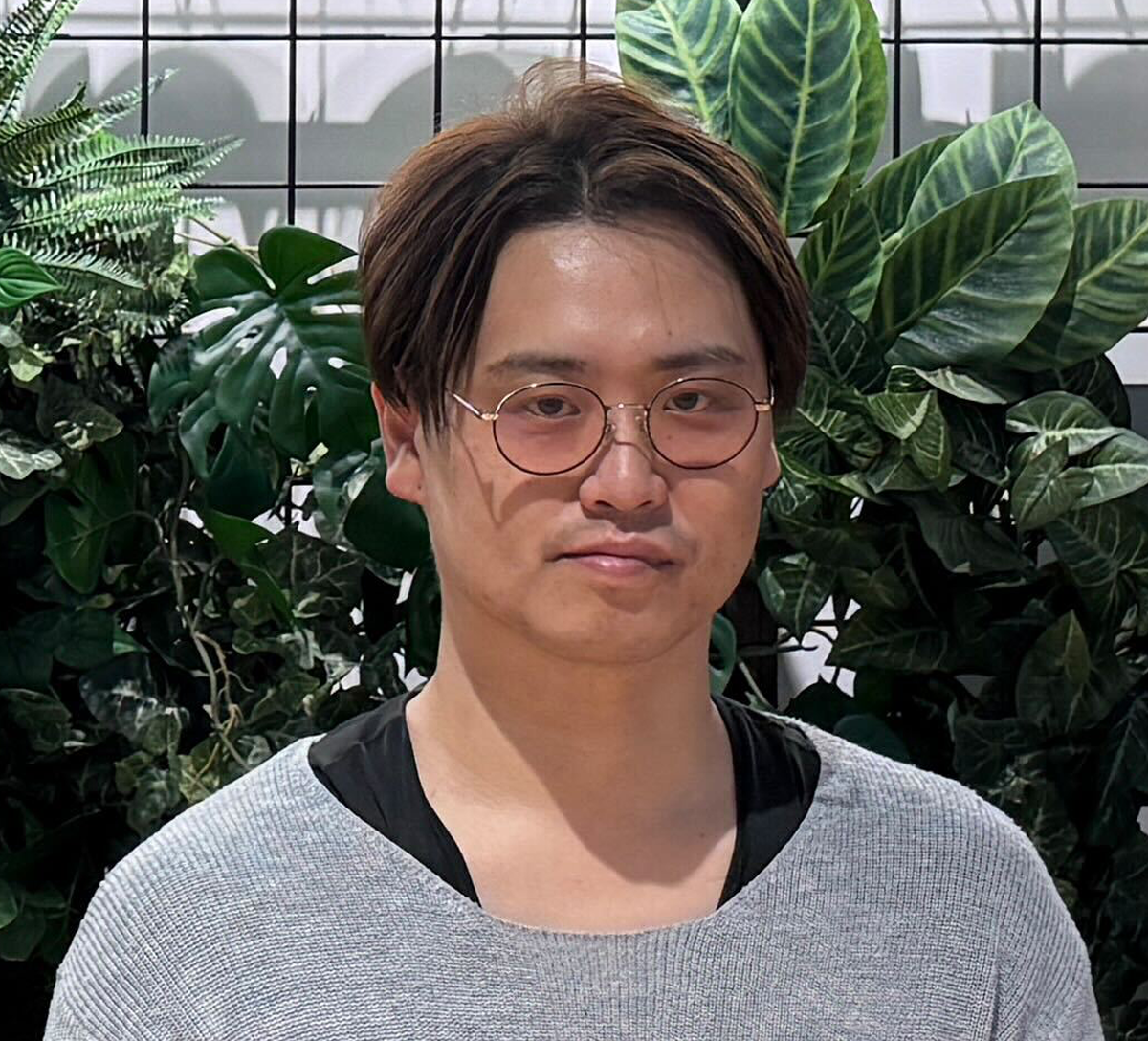

ーまずは内保様の経歴と、現在の取り組みについてお聞かせください。

内保氏:東京工業大学大学院を修了後、九州の大手エネルギー会社で現場のデータ分析や組織運営に7年間携わりました。その後、環境省の国家プロジェクトで電力需要予測モデルの開発に従事し、DXやAIの活用に深く関わってきました。現在は日本経済大学で教鞭を執りつつ、NOB DATAの役員としてDXコンサルや人材育成に注力しています。

ーDXやAIの専門家でありながら、未来の社会構想といった、より大きなテーマにも取り組まれていると伺いましたが、お聞かせいただけますか。

内保氏:将来訪れるAGI・ASI(*)の時代に、我々がどのような暮らしを目指すべきか、社会にどんな影響が及ぶかを予測し、提言していくことを、NOB DATA内で「ASI未来社会研究所」という社内ベンチャーを立ち上げ取り組んでおります。

現在、国レベルでAI戦略が進んでいますが、その施策は最終的に各省庁や自治体に下りてきます。しかし、現場では「具体的に何をすればいいか」という案がないのが実情です。そうした時に、少なくとも我々が拠点とする福岡などに対しては、専門家として社会実装の提言ができる体制を整えておきたいという点と、自分たちが社会を作るんだという当事者意識からこのような取り組みを進めております。

(*AGI/人工汎用知能:人間と同じように様々な知的タスクをこなせるAIのこと。 ASI/人工超知能:AGIからさらに進化し、人間の知能を遥かに超える能力を持つAIのこと)

ーAIと共生する社会は目前ですね。そのような社会で活躍する人材というのはどのような人材でしょうか?

内保氏: 面白いことに、技術が進歩すればするほど、問われるのはスキル以前の、もっと根源的な部分になってきます。一言で言えば「人としてどれだけ生きる力を持っているか」ということです。DXが進んだ企業は、裏を返せば社内教育の仕組みも整っていることが多いです。だからこそ、採用の現場では「私たちが責任を持って育てるから、まずは『普通に我々と仕事ができる人』が欲しい」という声が驚くほど多いのです。

ー「人として生きる力」ですか。教育者としても学生に接する中で、特にその重要性を感じられるのでしょうか?

内保氏: まさにその通りです。例えば、上司からの叱責や締め切りを守らないことにも、どこか他人事で平気な無感情の人もいますが、企業はこういった人ではなく、『普通に一緒に仕事ができる人』を望んでいるのだと、学生に理解してもらいたいのです。

だから私は学生たちに「必ず複数社のインターンシップに行きなさい。現場を“試食”してきなさい」と伝えています。試食もせずに見た目だけで食べ物の好き嫌いを判断できないのと同じで、仕事を体験もせずに自分に合ったキャリアは選べません。

「仕事とは何か」「なぜ働くのか」という感覚を、体の芯から理解している人材の価値が、AI時代にはさらに高まっていくでしょう。

「不要な技術はカットせよ」企業が見落とすDXの鉄則とは

ー人材紹介会社を含む企業すべてが、人として生きる力を持つ人材を求めていくように思えます。そうした人材を活かすための、DXのあり方はどうあるべきでしょうか?

内保氏:苦戦している企業は非常に多い状況です。 一番の原因は“業務の整理を飛ばしていること”だと考えています。システムを導入すれば現場が自然と効率化されると期待してしまうケースが多いのですが、実際は逆で、現場の業務をきちんと定義し、定型化することをしなければ、思うような成果を得られません。人材紹介業のように属人的な要素が強い領域では特に、どこまでを数値化でき、どこからは人の感覚に任せるかを整理することで、初めてツールは効果的に機能するのです。

だからこそ、私がDXコンサルティングで最も重視しているのは、「現場にとって不要な技術は真っ先にカットする」ということなのです。技術は人を幸せにするための“ツール”でしかないのですから。

ー「現場の人にとって不要な技術をカット」というお考えは、どのような経験から生まれたのでしょうか?

内保氏: 多くの企業で「DX化は済んでいる」という声を聞きますが、実際はそうではないことの方が多いのです。一部の業務をシステム化してDX化できたと思っていても、1年後には元に戻っていることが珍しくありません。

その最大の原因は、現場の課題とズレたDX化が進んでしまうことにあります。会社の成長において人材リソースは最も重要です。本来DXとは、人が活躍しやすいストレスフリーな状態を作ることが前提であるべきです。それにも関わらず、現場の人が「使いにくい」「必要がない」と感じるような技術を導入しても、最終的に業務効率が下がってしまいます。

ー 具体的にはどのようなアプローチで進められるのでしょうか?

内保氏: まず、現在の業務プロセスが整理されているかを確認します。マニュアルや業務の進め方が最適化されているかという基本的な部分からです。

業務整理ができていない状態でツールを導入しても、高い確率でDX化は失敗します。SaaSサービス(**)は使いやすく設計されているように見えますが、使いこなすためには自分たちの業務をそのツールに合わせて再構築する必要があります。それができない会社がツールを入れても、逆に非効率になってしまうのです。

「みんなが使っているから」という理由でツールの導入を検討している企業には、一旦ストップしていただき、業務プロセスを整理することを優先しています。せっかく良かれと思って導入したシステムが、現場では「今までのやり方の方が早いし正確」「要らない機能がたくさんある」と言われてしまうことは珍しくないからです。

(**SaaSサービス/Software as a Serviceの略称で、インターネット経由でソフトウェアをクラウドサービスとして利用する仕組み)

属人性はあえて残す、人材業界のDX戦略とは

ー先ほどの「業務整理」の話に関連して、人材業界は特に属人的な側面が強いビジネスがゆえに、業務整理や仕組み化が難しい気がしています。ポイントはどこにあるのでしょう?

内保氏: まず業務を整理する際は、データサイエンスの考え方で言う「定量評価」と「定性評価」に分けて考えるのが有効です。

例えば、候補者の職務経歴の年数や保有資格、求人の紹介数や面談の回数といった、誰が見ても客観的に判断できるデータが「定量」です。

一方で、求職者の人柄や細かな希望のニュアンス、企業文化との相性といった、担当者の経験や洞察がなければ分からない主観的なデータが「定性」です。

ー誰が見ても明らかな「定量」と、主観的な情報が入る「定性」、それぞれ分けた後はどうすべきでしょうか?

内保氏:定量の部分はシステム化しやすいので、積極的に効率化/自動化をしていきます。一方、定性の部分は担当者の個性が活きる差別化ポイントです。無理にシステム化せず、担当者を育てるアプローチをとることを考えていきます。

会社として重要なのは、プロセスは仕組み化し、成果は数値化することです。数値で管理できる部分はデータとして分析し、人と人が直接やり取りする部分は教育制度を通じて育成する。ここではPDCAやOKR(***)といった目標管理の仕組みを導入することで、担当者の成長とモチベーション向上につながると思います。

(***OKR/Objectives and Key Results:目標と主要な成果のこと。企業やチームが使う 目標管理のフレームワーク)

生成AIが変える人材紹介会社のビジネススキーム

ー定性的な部分に生成AIが導入されると、どのような変化が起きると予想されますか?

内保氏: 人と人が直接やり取りするインターフェース自体が変わる可能性があります。これはもう少し先の話だと思いますが、例えば初期面談を求職者が好きなタイミングで行えるようになるかもしれません。AIアバターが質問し、それに対話形式で答えてもらう。その対話ログからその人の特徴を捉えていくという形です。

その際、単に言語化されたものをテキスト化するだけでなく、話し方や抑揚、表情から読み取れる感情なども含めて、パーソナリティをデータ化できるようになると思います。顔の表情の画像解析や音声分析の技術は既にかなり進んでおり、あとは導入とコスト面が見合うかという段階で、もうまもなく導入が進んでくると予想されます。

ーそうした変化により、人材紹介会社のビジネススキームはどう変わっていくとお考えですか?

内保氏: 今後、人材紹介会社は生成AIの活用方針によって、いくつかの異なるタイプに分かれていくと思います。

例えば、IT業界専門でAI面談を積極活用する会社、製造業に特化して人間の面談を重視する会社、あるいは「AIと人間のハイブリッド型マッチング」を売りにする会社など、それぞれが独自の強みを打ち出すようになります。

つまり、現在のように似たようなサービスを提供する会社がたくさんある状態から、それぞれが明確に異なる価値提案を持つ専門集団に変わっていくイメージです。どの会社も生成AIをどう使うか、あるいは使わないかという方針で、独自のポジションを確立していくことになるでしょう。

ーそうした専門集団への分化に伴って、各社の組織構造も変わっていきそうですね。AIを駆使するような会社では、今のような現場に人がたくさんいて、それを課長や部長がマネジメントする……という構造ではなくなりそうですね。

内保氏: はい。現在の人材紹介会社は、経営層から部長、課長までピラミッド構造になっているところが多数だと思いますが、これが大きく変わると予想しています。現場の作業者が減り、代わりにAIをマネジメントする層が一気に増えてくるでしょう。

例えば、これまで10人の営業担当者が個別に顧客対応していた会社が、5つのAIシステムと、それらを管理する3人のマネージャーという体制に変わるイメージです。エンジニアリングでいうPM(プロジェクトマネージャー)のような、AIの性能を最大化し、問題が起きたときに適切に対応できる人材が大量に必要になる時代が来ると思います。

AIが初期対応を行うことへの抵抗感を示す方もいらっしゃいます。確かに、キャリア相談や転職理由といったデリケートで人生にとって重要なテーマを“機械に話す”ことに違和感を覚えるのは当然です。

しかし、実際には「人間だからこそ話しにくいこと」をAIには素直に話せる、という声も少なくありません。相手がAIであれば評価される不安が和らぎ、本音を吐き出しやすい傾向があります。その結果、求職者自身の自己理解が深まり、人間のコンサルタントが後から関わる際には、より本質的で建設的な対話に集中できるようになるかもしれません。

つまり、AIが担うのは「効率化」だけではなく、人間では引き出しにくい情報を掬い上げる新しい役割でもあるのです。その上で、人間のキャリアコンサルタントが「意思決定や行動変容の支援」といった高度な領域に注力できれば、人材紹介の価値はむしろ高まっていくと考えています。

AI活用人材育成の新常識「AIと友達になる」

ーそうしたAI時代に求められるスキルやマインドセットをどう身に付けていけば良いのでしょうか?

内保氏: まず、AIを普通のコンピューターやITの機械という認識から脱却することではないでしょうか。「AIと友達になる」という、シンプルな考え方から始めることが大切です。

単純に命令を与えて結果を受け取るのではなく、対話を続けていく中で「このAIってこういう性格だよね」と、そのAIの特徴をパーソナリティとして理解してみてはいかがでしょう。今後はAIをマネジメントする人材が必要になりますから、AIとのコミュニケーション能力が高い人材が求められる時代になります。

ーAIを利用するうえで一番のネックになっているのがハルシネーション(誤情報)だと思います。これについてはどう考えるべきでしょうか?

内保氏: たしかに、いくら高精度になってきたとはいえ、AIが完璧になり、決して間違えないということは不可能でしょう。しかし、それを皆さんが「AIが嘘をついた」と表現することについて、私は違う見方をしています。AIだって、嘘をつこうと思ってついたのではなく、「質問に対して勘違いして間違えてしまう」「説明が不足しているため予想した回答が間違えてしまう」こともあるのです。つまり、こちらのミスコミュニケーションが原因の場合もあるということです。

そうしたハルシネーションも許容できるぐらいの関係性を築いていくことが、AIとの共生社会の実現につながります。「ハルシネーションが100%解消されないと使えません」という姿勢では、真の共生は生まれません。友達とどう付き合うかということです。友達に良くしてあげたら、友達も良くしてくれる。それと同じことだと思うのです。

AI時代を進む人材紹介業の未来を拓くために

ー最後に、人材紹介会社の経営層へのメッセージをお願いします。

内保氏:人材紹介業は企業と求職者の要望をマッチングをするという、雇用を創出する素晴らしい業種である一方、求職者一人一人の個性と向き合うという大変難しい業種です。しかし、その困難な仕事こそ、データサイエンスやAIで解決できる部分があります。

まず、「技術は人を幸せにするツールにすぎない」という原点に立ち返って欲しいと思います。システムさえ入れれば解決するという過度な期待は捨て、現場に不要な技術は迷わず切り捨てる姿勢が重要です。

DX成功の土台は、業務の「型化」です。業務を定量/定性に分け、AI適用を見据えた業務整理を進めることがポイントです。

その上で、AIを「自分のチームに加わった一人の仲間」として受け入れましょう。単なる道具ではなく、AIと対話しながら活用方法を模索することで、新しいビジネスのやり方が現場から生まれます。

この変化の時代に必要なのは、ハルシネーション(誤情報)も含めたAIの特性を理解し、AIをマネジメントできる人材です。人だけでなくAIも交えた建設的なディスカッションを通じて、AIを使いこなす人材を育成し、未来を主体的に築き上げていってほしいと思います。

まとめ:技術は人間を幸せにするためのツール

内保氏が一貫して強調していたのは、「技術は人間を幸せにするためのツールである」という考え方でした。DXやAI導入においては、効率化やコスト削減ばかりに目が向きがちですが、重要なのは「人が活躍しやすい環境を作ること」。これこそが、真の効率化のテーマだと考えて追求すべきです。

この視点を忘れずに、現在の無駄なプロセスやコストの課題、人の個性を生かす教育や制度に向き合うことが、人材紹介業界におけるAI活用成功の鍵となるのではないでしょうか。

プロフィール

内保 光太郎 氏

NOB DATA株式会社

取締役・データサイエンティスト

ASI未来社会研究所

主任研究員

日本経済大学

講師

データ分析の診療所

院長

ライバー事務所 RIA

代表

東京工業大学大学院修了後、大手エネルギー会社で現場経験を積む。その後、ベンチャー企業立ち上げ、環境省国家プロジェクトでの技術責任者、DXコンサルティングを経て現職。現在は日本経済大学での教育活動と並行し、AI・DX分野でのコンサルティングに従事。一般社団法人データサイエンティスト協会での活動実績も持つ。